岩层深处,藏着他毕生追寻的答案;实验台前,记录着他无悔的坚守。中国工程院院士,中国科学院武汉岩土力学研究所研究员杨春和,长期从事盐岩水溶开采与油气地下储备工程技术及相关理论的研究工作,是中国盐岩力学与盐岩地下油气储备工程研究领域的开拓者之一。多年来,他带领团队在岩层之下开辟出一条保障国家能源安全的创新之路。2025年4月28日,杨春和院士获“全国先进工作者”荣誉称号。

瞄准“地下能源粮仓”破解盐穴储气难题

盐岩,因具有低渗透性、自修复性和高稳定性,被视为理想的能源储备介质。当千米岩层被赋予储存能量的使命,盐穴储气正以自然与科技的完美协作,成为国家能源安全的 "地下堡垒"。这种依托盐岩地层天然溶洞(或盐矿开采后留下的人工空腔)构建的储气系统,可在地下形成稳定的储气空间,如同在大地深处建造“能源粮仓”,将天然气等资源安全封存。

“盐穴储气具有储量大、成本低、密封好、使用寿命长等优点,还能节省地面土地资源。”杨春和院士表示,利用盐岩地层储能是今后我国实施大规模能源储备的优先发展方向。

“盐穴储气库关键技术要掌握在我们自己手中,要建设我们国家自己的储气库。”怀揣着坚定的信念与使命,带领团队从零开始进行盐穴储气库的研究。

为了摸清我国盐矿地质情况,杨春和院士带领团队深入江苏金坛、湖北潜江等地采集样本,在每个有可能建库的盐矿,都留下了他们的身影和足迹。在采集大量的盐岩样品后,杨春和与团队开始进行逐个反复对比与精密计算,通过大量的实验及测试,终于证实我国的盐层作为油气战略储备是完全可行的。

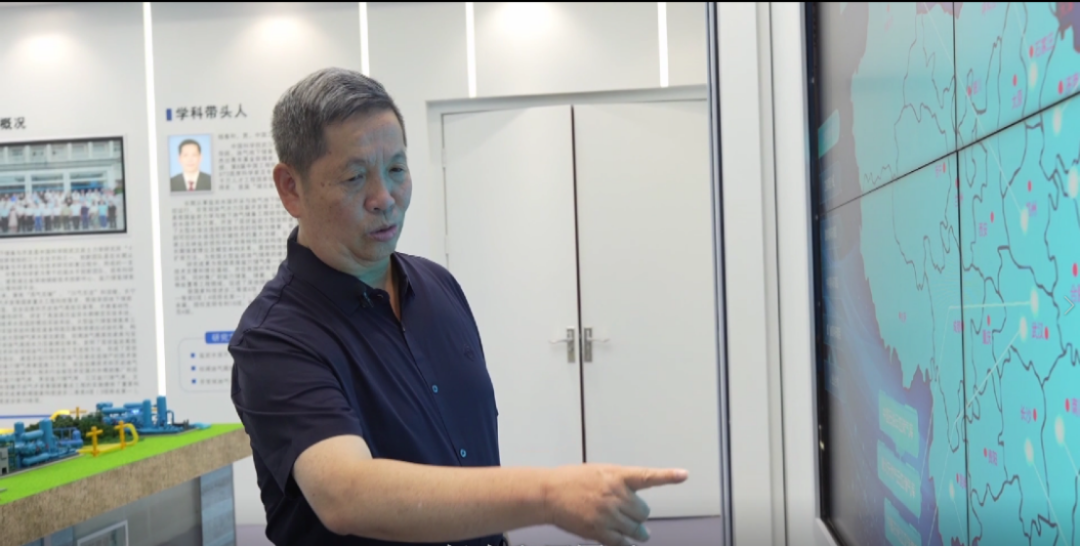

随后,杨春和院士针对中国特有的层状盐岩地层,构建了层状盐岩储气库建造及运行的理论与技术体系,形成了盐岩油气储备这一新的学科方向和技术领域,填补了中国在该领域的空白,中国盐穴储气库建设自此踏上自主创新之路。2007年,我国首座自主设计建造的江苏金坛盐穴储气库成功投产。2024年10月,金坛盐穴储气库累计建成投产40口注采气井,为优化长三角地区能源结构,助力我国早日实现“双碳”目标作出积极贡献。

如今,盐穴储气库已经在中国生根发芽,遍地开花,为中国的西气东输一线、二线以及川气东送工程提供了重要保障。

聚焦盐穴储氢技术 激活“双碳”新引擎

“加快非化石清洁能源的利用,是全球能源发展的大趋势,也是我国能源发展的优先方向。氢能是解决能源可持续发展的有效路径。”杨春和院士表示,氢能具有来源广、热值高、无污染、应用场景丰富等优点。盐穴大规模储氢不仅能贯通氢能利用全产业链,更能将地下盐穴 “变废为宝”,实现资源的高效利用。

针对氢能规模化储存的技术瓶颈,杨春和团队自主研发盐穴储氢库围岩氢渗透测试装置,系统揭示氢气与盐岩的相互作用机制。杨春和院士表示,氢气在使用时可以掺混到天然气里。天然气掺氢技术旨在提高燃料的燃烧特性,降低二氧化碳排放,并利用现有的天然气基础设施进行氢气的运输和使用。“别看氢气现在只能作为能源的补充,在若干年以后,氢气或许会作为主要的能源供给。”杨春和院士说。

2024年12月,岩洞氢储能系统在湖北大冶开工建设。据介绍,该项目实现了三个“全球领先”,即水平隧洞式岩洞储氢全球首例,单库储氢规模全球第一,洞室储氢全产业链集成全球领先,对地质储氢领域发展带来巨大且深远的影响。

培育创新力量 让“深地探索”星火燎原“国家需求就是我的专业。” 杨春和院士的话语中透着笃定。他坦言,中国在能源战略储备方面尚处起步阶段,正是这份国家需求,构成了他科研攻关的初心与不竭动力。对他而言,科研早已融入到生活中,成为一种追求。“年轻人要做好本职工作,尤其是要干一行爱一行,把这一行做到极致,我们的国家就有希望。”杨春和院士说。

“我认为科学家的使命,解决问题的过程也是一种担当,做科研和做人有相似之处,要执着。”在杨春和院士看来,工程应用技术研究的方向无非两种:要么在图书馆、实验室中进行研究,要么在流水线上发现问题。在工程实践中发现问题,必须解决它,如果放任问题存在,就相当于以前的努力付诸东流。正因如此,科研人员必须锤炼过硬的解决问题的能力,才能在实践中突破难关。

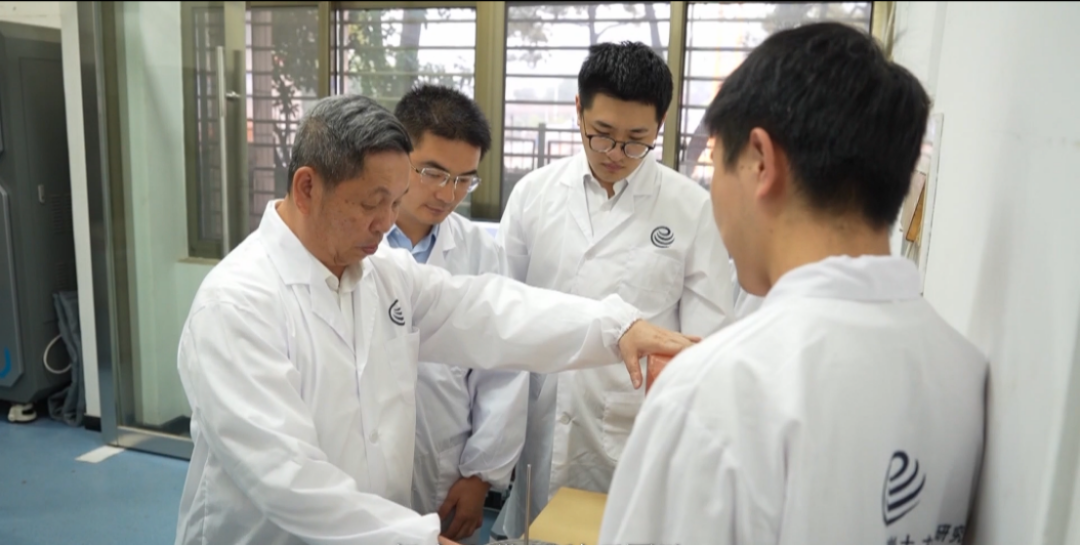

深耕科研领域数十载,杨春和院士累计培养博士、硕士研究生百余人,打造了一支坚实的人才队伍。一批又一批的莘莘学子,在深地资源开发、能源战略储备等国家重大工程中勇挑重担,不断绽放科技报国的光芒。

从千米盐岩深处的 “能源粮仓” 到氢能储存的 “地下氢库”,杨春和院士以岩层为纸、科技为笔,书写着中国能源安全的创新答卷。他带领团队突破的不仅是盐岩力学的技术壁垒,更是从“跟跑”到“领跑”的跨越。如今,这位深耕地下的“能源守护者”仍在继续前行,每一步都烙印着“把关键技术握在手中”的信念。他的脚步惊起的尘埃里,扬起的是永不落幕的科研星火。