研发工程师在配套华中8型的机床上进行测试验证。

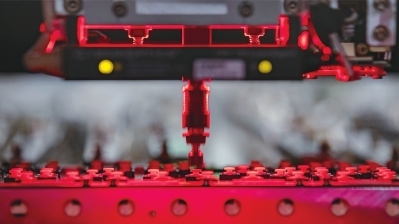

华中数控生产车间正在进行数控系统的THT插件工序。

当AI芯片在数控系统内点亮思考的光芒,当国产“大脑”精准指挥着大国重器在精密零部件上雕琢毫厘——武汉市高档数控系统产业创新联合实验室的灯火下,一台台嵌入中国“智”造基因的工业母机正蓄势待发。

这束源自自主创新的光芒,正坚定地照亮着从实验室的微米级突破通向全球产业链巅峰的道路。

在机床主轴的高速运转中,一枚高度12毫米、底部直径仅0.05毫米的精密针型件正在逐步成形。这细若游丝的零件,在配套华中数控系统的钻攻机下被精准加工。

目光所及之处,是金属与机械的共舞,然而在这精细操作的表象之下,一个关乎国家产业安全的深刻命题正在被叩问——高端机床的“大脑”数控系统,曾几何时,是中国制造领域一块“要不来、买不来、讨不来”的坚硬壁垒。

工业母机是现代化产业体系的核心枢纽和制高点。在武汉市高档数控系统产业创新联合实验室(以下简称实验室)内,首席科学家、华中数控董事长陈吉红凝视着精密加工的轨迹,话语中承载着沉甸甸的使命。“数控系统正是守护保障国家产业安全的关键屏障。”实验室的成立应运而生,它如同一个破局的尖兵阵地,从最底层的技术原理解析、行业共同面临的瓶颈锁喉,到亟待突破的关键技术和引领未来的前沿探索,系统性地铺开了8项核心攻关任务,剑锋直指中国高端装备制造必须掌控的核心“命门”。在这里,一场为大国重器锻造“中国脑”的攻坚战正悄然进行。

■ 一束光的力量:武汉工业母机的深厚积淀

武汉的这场攻坚,并非空中楼阁。在武汉的工业血脉中,早已融入了工业母机的基因:时间回溯到20世纪50年代,华中科技大学已埋首于数控系统的研发;80、90年代更是率先推动成果走向市场,如今的国家智能设计与数控技术创新中心在此扎根。

华中数控的高档数控系统、武重集团的重型机床、华工激光的激光加工装备在国内举足轻重,他们还分别在中国机床工具工业协会数控系统分会、重型机床分会、激光与增材制造分会肩负理事长单位的重任。

重塑新时代武汉之“重”,在高精尖的数控系统市场,武汉企业几乎是唯一能与西门子这样的国际巨头正面交锋的本土力量。

实验室的创新密码,在于“三链融合”和以企业为主体的实践。“链长、链主、链创”三链协同理念,在实验室找到了强力载体,它整合了产业创新联盟、产教融合平台等多方资源。陈吉红一语道破其独特优势:“实验室深扎在企业之中,真正打通了从技术攻坚、核心部件供应、产业链应用,直到最终用户的完整通道。”

■ 由丝入微:微米之争向性能巅峰发起挑战

国产系统与国际顶尖水平的差距,今天已非功能有无或可靠性高低的“天堑”,而是集中在那微乎其微的性能指标上。

陈吉红称,国外顶尖数控系统在高速加工时展现的精准度——跟踪误差和速度波动已稳定在2-3微米(μ)区间,而我们尚在3-4μ徘徊。这意味着在追求高精度时,我们往往不得不牺牲加工效率,或者说,在高速运行时,工件表面质量可能达不到极致水准。

为了跨越这道“微米鸿沟”,实验室启动了雄心勃勃的“两个一工程”:未来3~5年,誓要达成每分钟进给速度波动≤1mm/min,或跟踪误差≤1μ的关键指标,全面超越当前国际标杆!

这是一场牵涉系统算法、驱动器、电机、编码器、机床本体乃至用户工艺的全链条“战役”。

实验室多路出击,推动现场总线带宽提升10倍至千兆级别,系统计算能力跃升7倍;电机控制精度追求从“丝”级(0.01毫米)向“微米”级的革命性跨越;核心元器件、硬件平台、操作系统的国产化比例持续攀升,芯片层面已实现100%国产解决方案;更孕育出全球首款嵌入AI芯片和AI大模型的华中10型智能数控系统,构建起以“1个智能底座、2条数字主线、3个智能子系统”为核心的智能架构。

“两个一工程”的实施获得了系列成果:加工效率平均提升20%,刀具寿命有效延长50%。实验室主任毛勖称,这些成果在市场上也收到了积极的反馈,在3C产业以及高速五轴联动需求猛增的浪潮中,国产系统正崭露锋芒。

■ 穿越“最后一公里”:从实验室展品到市场商品的蝶变

国产高端系统的推广之路,曾饱尝艰辛:用户根深蒂固的信任壁垒,与市场验证机会的缺失相互掣肘。“如同‘三打祝家庄’般的屡屡受挫,”陈吉红坦诚,“加上一些旧问题被舆论放大,让突破格外艰难。技术成熟度需要市场反复锤炼,但企业自身又难以独立承担高昂的试错成本。”

实验室正以多维度策略打通这关键的“最后一公里”。自建中试验证体系,通过把技术迭代与真实用户工艺需求深度结合,精准提炼出两三百项关键改进点,成为产品持续优化的引擎。

通过“换脑工程”,在政策东风助力下,对进口老旧设备进行数控系统国产化替代,既恢复精度,更确保安全可控。

开放共享与二次开发,借鉴“马扎克模式”精髓,向武重等战略用户开放系统接口,鼓励他们将独特工艺知识融入系统定制,这与国外系统的封闭生态形成鲜明对比。例如,与实验室联合体单位联手攻坚,仅用半年,便在激光加工控制技术上超越了行业巨头,直接形成了批量配套,实现了该领域高端设备的自主可控。

在标准构建生态方面,主导推出NC-Link国家标准,跻身于美、德标准并列的国际主流。面对国外系统设置的兼容壁垒,实验室研发转换器实现对接。陈吉红介绍,华中系统原生内置该标准,为加速普及形成国产生态圈,华中数控甚至无偿开放了相关专利。

■ 智能的觉醒:微米精度的产业回响

华中10型智能数控系统正在重新定义数控技术的价值边界。其“智能底座+双数字主线”的架构,贯穿设备从诞生到退役的全生命周期,让数据真正驱动价值。

毛勖介绍,数控系统的智能底座系统性地提供智能所需的AI算力与算法模型;两条数字主线深度融合贯通制造链、设备使用数据链与制造工艺链,为智能数控机床提供数据和知识支撑。系统构成包含工艺优化、精度提升、健康保障等子系统,实现更高效、更高精、更可靠、更好用。

工艺优化与智能编程显著提升精度与效率;远程运维保障可靠运行,现阶段智能诊断能力已相当于具备三年实战经验的工程师。

中试验证平台如同一个精密的数据熔炉,其产出的真知灼见源源不断反哺核心技术。

陈吉红称,那些看似微小的微米级精度突破,在实际应用中激荡出的是巨大的产业价值涟漪,印证了实验室攻坚的深远意义。

实验室内部运转着“月计划、周调度、日协调”的强力攻坚机制。200多位研发人员以每周6天、每天12小时的拼搏节奏持续奋战。

陈吉红与团队的目标清晰而坚定:2025年前后,实现在国内高端市场的领先地位,打造中国工业母机的战略高地;更长远的目光则投向产业上下游,共同锻造具有世界级影响力的工业母机品牌。