中国科学院院士、华中科技大学同济医学院附属同济医院肝胆胰外科教授 陈孝平

中国工程院院士、华中科技大学同济医学院附属同济医院妇产 科教授 马丁

华中科技大学同济医学院附属协和医院心外科教授 董念国

华中科技大学同济医学院附属同济医院心外科教授 魏翔

武汉禾元生物科技股份有限公司董事长 杨代常

华中科技大学同济医学院附属协和医院血液科教授 胡豫

华中科技大学同济医学院附属同济医院神经内科教授 唐洲平

华中科技大学同济医学院附属同济医院胃肠外科教授 胡俊波

武汉大学人民医院泌尿外科教授 程帆

华中科技大学同济医学院附属协和医院核医学科教授 兰晓莉

武汉大学中南医院骨科 教授 蔡林

以科技之光,点亮生命温度;凭创新之智,应答民生所望。践行嘱托,湖北省正聚势突破,奋力谱写多维支点建设的万千气象。 “建成健康支点”是湖北迈向 “建成中部地区崛起的重要战略支点” 征程中,极具分量的生动注脚。

围绕国家所需,发挥湖北所长,贡献湖北所能。湖北切实推进医疗科技化发展,在改善群众就医体验、保障医疗资源均衡可及、提升诊疗水平、推动成果转化等方面下足功夫,加速从 “被动医疗” 向 “主动健康” 的过渡。建设更高水平的医疗体系,打造国内领先的医疗高地;搭建更高效能科技成果转化平台,打造卫生健康科创高地;构建更高品质的健康产业体系,打造产业创新发展新高地。

湖北省正在将大健康产业的优势根基锻造成全球竞逐的智慧之树。重构数智医疗生态版图,聚合万亿级健康产业集群,推动健康科技跨越发展,让湖北成为中部地区加速崛起的强劲增长极与核心动力源。

十大发布项目介绍

项目1

陈氏胰肠吻合技术

项目团队:同济医院陈孝平院士

项目简介:胰十二指肠切除术是腹部最大最复杂的手术之一,并发症多。其中,胰瘘是最常见最严重的并发症之一,发生率高达5%—75%,平均超过30%,一旦发生严重胰瘘,致死率高达10%以上。

为了解决这一世界性难题,陈孝平自1995年全球首创贯穿胰腺的“U”形缝合法,经过不断优化改进,被国际同行称为陈氏胰肠吻合术。陈氏胰肠吻合技术不仅可以有效避免胰瘘发生,而且具备操作简单,实用性强的特点,尤其适用于细胰管、双胰管和软胰腺等有胰瘘高危风险的病例。为普及该手术术式,陈孝平已在全国100多家医院亲自演示过这种缝合技术,范围覆盖我国除港澳台的所有省级行政区,并推广应用数千例,临床胰瘘发生率低于2%,取得了非常好的手术疗效。

项目主创陈孝平感言:医学的疆域哪有边界?无论是西藏,还是基层县医院,又或许是“一带一路”上某个缺医少药的国家。让不同肤色、不同语言的病人,都能因为中国方案而重获新生,这也是“陈氏胰肠吻合术”存在的意义!

项目2

宫颈癌的全链条基因诊疗

项目团队:同济医院马丁院士团队

项目简介:系列研究以16484个中国样本为基础,揭示了中国人11个全新的宫颈癌遗传易感变异位点,首次在中国汉族人群中证实了宫颈癌的遗传易感性,提出精准筛查宫颈癌易感人群的概念;绘制了HPV整合位点图,确定了中国女性9个高频整合位点,其中3个整合位点为全球首次发现;研发国际首个HPV整合监测宫颈癌试剂盒,实现超早期精准分流、无创筛查宫颈癌,成果荣膺湖北省“十大医工交叉创新成果”,并被国家纳入2025年《中国子宫颈癌筛查指南》;成功研发全球首款“活病毒载体多价宫颈癌治疗性疫苗”和新型溶瘤腺病毒,系列研究成果显著提高了筛查效率和治疗效果,为全球宫颈癌防治贡献了“中国方案”。

项目主创马丁感言:医者的仁心,更是科创的初心。站在患者的角度思考一小步,在创新的路上便迈出了一大步。通过持续的基础研究突破和临床转化创新,正在为全球宫颈癌防治贡献中国智慧,为亿万女性带来新的健康希望。

项目3

心衰外科治疗关键技术创新与转化

项目团队:协和医院董念国教授团队

项目简介:聚焦“心脏移植—机械辅助—再生修复”心衰外科治疗技术革新,突破供心保存时限至8小时(国际4小时),超4小时供心利用率提高至77.4%(国际20.1%),首创“左房精准适容”与“心脏对位旋转”移植术式,完成心脏移植数量近10年中国第一、儿童心脏移植近5年全球第一,心脏移植10年生存率提升至73%(国际54.7%),成果写入国际指南和国家规划教材《外科学》;主导研发全球首款智能化磁悬浮体外心室辅助装置Extra-VAD、集成化双心室辅助装置DuoCor、全球最小儿童磁悬浮心室辅助装置D-miniCor、可回收精控心房分流器D-shant,实现从“儿童到成人、短期到长期、单心到双心”全临床场景的机械辅助新模式,获FDA突破性技术认证和NMPA三类注册证;发明全球唯一再生型人工瓣膜,破解瓣膜性心衰生物材料易衰败和儿童“无瓣可用”国际难题。

项目主创董念国感言:从全球最小的磁悬浮“人工心”,到全球唯一再生型人工瓣膜,这一项项突破性成果,为心血管疾病治疗注入核心科技力量,造福成千上万患者,助力“健康中国”战略!

项目4

心脏不停跳心肌旋切技术

项目团队:同济医院魏翔教授团队

项目简介:肥厚型梗阻性心肌病是一种先天性心脏病,全球患者约2000万,中国患者超200万。传统手术需开胸20厘米、心脏停跳且风险高,导致每年手术量不足1000例,是青少年及运动员猝死的主要原因。

2018年,魏翔教授受削菠萝刀启发,提出“经心尖旋切”理念:通过微创路径切除肥厚心肌,实现精准、低创伤治疗。通过医工结合,3年内完成7次原理样机迭代。目前成功应用于1100余例患者,手术创伤小、恢复快。吸引了全球15国30余名顶尖医生赴同济医院学习。这一“中国智造”的成果不仅填补了临床空白,更展现了医工交叉在高端医疗器械研发中的关键作用,为全球医学进步贡献了中国智慧。

项目主创魏翔感言:这一从“菠萝刀”到“旋切刀”的科技创新突破,是漫漫白衣路上的上下求索,也是天时地利人和的顺势而为。人和,是患者以命相托的信任;地利,是同济医院“医工交叉”战略的孕育;天时,更是国家创新沃土的滋养。中国智慧必将孕育更多“从0到1”的原创突破,在世界医学创新版图上镌刻更多的东方印记。

项目5

植物源重组人血清白蛋白

项目团队:武汉禾元生物科技股份有限公司

项目简介:人白蛋白被称为“黄金救命药”,当遭遇严重烧伤、大手术或肝硬化等疾病时,需要注射它来维持生命体征。但长期以来,它只能从人血浆中提取,产量有限,我国60%以上依赖进口。

全球首个“稻米造血”,可以通过稻米,制成植物源重组人血清白蛋白注射液(HY1001)。不仅更安全环保,还具备规模化生产、成本低廉等优势,有望成为缓解我国人血清白蛋白供应不足的重要解决方案。

项目主创杨代常感言:今年7月18日,全球首个植物表达体系的重组人白蛋白——奥福民^®获得国家药监局的上市批准,标志着我国在重组人白蛋白和植物生物反应器技术研究处于国际领先地位,从“跟跑”逐步实现“领跑”。依托自主研发的核心技术平台,现有多个新药产品进入临床研究和多个FIC创新药在研,“水稻系”新药家族逐渐壮大。

项目6

重大出凝血疾病的精准诊疗

项目团队:武汉协和医院胡豫教授团队

项目简介:系列研究揭示国人不同于欧美的静脉血栓遗传背景—抗凝蛋白缺陷为主导,据此研发“基因诊断芯片”和“易感基因快速筛查试剂盒”并全国应用,使静脉血栓复发率下降了78.5%;国际首次实现基因编辑根治遗传因素导致的静脉血栓;自主研发Ⅰ类新药海曲泊帕,治疗各类血小板减少症,经济效益55亿;创建了中国弥散性血管内凝血诊断积分系统,成为行业标准;国际首次报道in vivo CART的临床应用,提出CART相关凝血病、重症感染相关凝血病的新机制与干预策略,将中国经验向世界推广。

项目主创胡豫感言:面对遗传因素导致静脉血栓反复发作、需要终生用药的难题,团队获取患者少量血液细胞,将其“逆转”为具有无限潜能的干细胞;运用“基因剪刀”技术,精准修复“出错基因”,国际首次实现静脉血栓基因治疗的概念验证,为根治血栓带来希望。

项目7

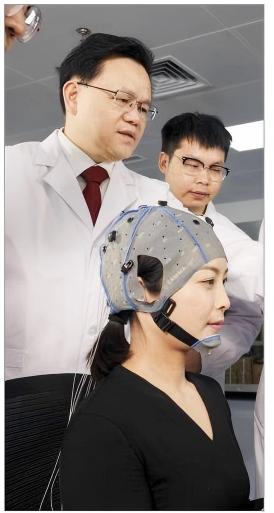

“脑机接口”新突破

项目团队:同济医院神经内科、神经外科和胃肠外科

项目简介:从实验室到临床,脑机接口不同技术路线的医学研究正在同济医院并行探索。面向“脑出血—脑卒中—脊髓损伤”等重大神经疾病康复需求,唐洲平教授团队突破“意念—执行—感知”闭环重建技术瓶颈。首创32通道脑电+90通道近红外双模“脑机接口帽”,信号识别准确率提升了30%,实现非侵入式“意念”控制康复;建成华中首个脑机接口门诊与研究型病房,率先完成国内首批脑出血上肢功能康复临床试验。

胡俊波教授团队经过多年的协同攻关,主导研发全球首台聚焦超声非侵入式脑机接口便秘治疗系统——NeuroTune A1,该系统基于聚焦超声非侵入性、穿透力强及空间分辨率高等特性,以超声精准刺激特定脑区,促进肠蠕动,显著改善结肠慢传输型便秘患者的症状,安全、无创、定位准、无副作用。该系统首次实现胃肠动力疾病的精准无创神经干预。

项目主创唐洲平感言:当脑出血患者可以将手抬起30度时,当失语者能拼出“我想喝水”时,脑机接口就不再只是冰冷的仪器,而是跨越生命长河、引渡希望之光的桥梁!

项目主创胡俊波感言:对我们来说,脑机接口不只是技术革命,更是生命尊严的重建。这是一条以健康需求和应用为导向的科技创新之路,路很长,但只要我们坚持“临床所需、患者所盼”,星光终将汇成星河!

项目8

基于医工交叉的前列腺疾病精准诊疗创新

项目团队:武汉大学人民医院程帆教授团队

项目简介:针对我国老年男性前列腺疾病高发及社会危害巨大的现实,团队聚焦前列腺疾病精准诊疗领域,以“多模态影像融合、人工智能与微创诊疗技术”为核心,开展医工交叉创新研究。

项目主要研发领域包括:基于多模态人工智能前列腺疾病精准穿刺系统和前列腺恶性肿瘤局灶治疗平台;基于深度学习磁共振影像智能处理3D打印技术的前列腺癌手术可视化与术前难度评估系统;全球率先研发的植入式前列腺悬吊系统(Urowell)。

以上研发成果形成了一整套聚焦前列腺疾病的精准诊疗体系,实现了前列腺恶性肿瘤的早期诊断与精准干预,提升了前列腺癌手术的安全性,以及良性前列腺增生的超微创治疗新方案。项目整体贯穿智能感知、影像导航、临床转化等关键环节,具有显著的临床推广价值与产业转化潜力。

项目主创程帆感言:用最小的创伤,解决最痛的问题。在这背后,正是无数医工交叉的创新与融合。医学的进步,在追求高精尖的同时,更应该让患者活得有质量、有尊严。

项目9

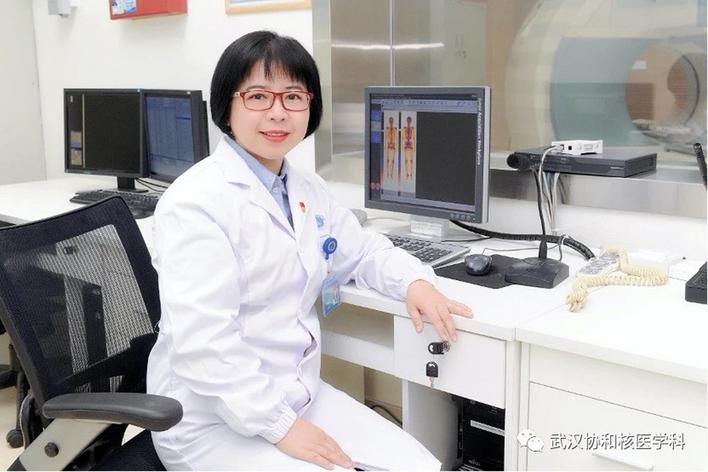

核医学分子影像在恶性肿瘤精准诊疗的临床应用

项目团队:协和医院兰晓莉教授团队

项目简介:围绕肿瘤精准诊疗的核素分子探针创新研发及拓展应用的关键技术,取得系列原创成果并转化临床。

创新研发10余种具有自主知识产权的多种新型核素分子探针,探针靶向黑色素正电子显像剂18F-PFPN实现小于2mm微小转移灶的精准可视,诊断特异性达95%;

首次报告了靶向肿瘤微环境核素分子探针精准诊断胃癌、鼻咽癌等多种恶性肿瘤,改变了30%患者的精准分期和20%患者的临床管理;

开发面向肿瘤免疫新型治疗方案的核医学评价方法,精准识别综合治疗后无瘤状态,避免手术治疗,助力临床治疗决策。项目授权发明专利等知识产权20余件,发表100余篇高层次论文,3次获得湖北省科技进步和技术发明一等奖,整体达到国际领先水平;在38家大型医院推广应用,实现了核医学技术在恶性肿瘤精准诊疗的跨越式提升。

项目主创兰晓莉感言:如果能有一种技术,能像黑夜中的探照灯一样,把那些转移、藏匿的肿瘤细胞全部点亮,该多好?协和医院核医学团队创新研发的“基于特异性核素分子探针PET显像技术”,正在让这个梦想成真。

项目10

骨创面止血产品-可吸收多功能医用骨蜡

项目团队:武汉大学中南医院蔡林教授团队

项目简介:我国每年逾千万台手术依赖骨蜡止血,但传统骨蜡无法吸收、易致感染和骨愈合障碍。团队历时7年攻关,突破配方与工艺核心瓶颈,获2项发明专利,成功研制出“快速止血、完全吸收、促进成骨”的新型可吸收骨蜡。 产品已完成医疗器械注册检验和生物学评价,进入临床试验。其止血率、吸收率等关键指标全面领先国际产品,且成本显著降低,一举打破国外垄断,实现国产替代。项目荣膺“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛全国金奖,为提升手术安全贡献创新方案。

项目主创蔡林感言:“骨骼创可贴”不仅是一块小小的止血材料,更是“聚力医疗创新”的结晶,未来它将化身一枚坚实的“健康支点”,托举更安全、更高效的手术,服务广大患者。